書名:天真的人類學家 小泥屋筆記(The Innocent Anthropologist:Notes from a Mud Hut)

作者:Nigel Barley

譯者:何穎怡

出版社:商周出版

原版出版年:1983

繁體中文版出版年:2001

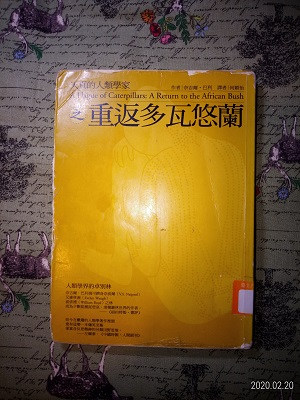

書名:天真的人類學家之重返多瓦悠蘭(A Plague of Caterpillars: A Return to the African Bush)

作者:Nigel Barley

譯者:何穎怡

出版社:商周出版

原版出版年:1986

繁體中文版出版年:2002

現代人類學以馬凌諾斯基(Malinowski)為始,決定遠離殖民投機者及傳教士對殖民地原住民充滿偏見的敘述,以實地和原住民生活在一起的方式,親力親為了解一個民族,這樣的研究方法,一般稱為田野調查。

其研究結果會寫成所謂的民族誌。民族誌名字看上去很浪漫,但還是偏向學術式寫作。因此就像科普寫作一樣,開始出現了希望人類學家能夠寫出不那麼學術、能讓大眾認識他們工作內容的呼籲。

本次介紹的《天真的人類學家 小泥屋筆記》和《天真的人類學家之重返多瓦悠蘭》皆敘述作者在喀麥隆與田野對象多瓦悠人的互動,以及在非洲大陸上發生的各種光怪陸離事件。

天真的人類學家 小泥屋筆記

本書於 1983 年出版。Nigel Barley 算是早期致力於寫作普及人類學著作的學者。誠然有些內容招致批判(如不應在書內公開報導人的負面評價、語調太戲謔......等),但能讓人一窺人類學家在田野的面貌,在當時確實很讓人耳目一新。

不知是英式幽默太難懂,還是我個性嚴肅了些,「小泥屋筆記」的許多內容並沒有打中我,總覺得作者老是在抱怨不過他對法國行政體系深深鄙夷這點我倒是看得很開心。

以比較正面的角度來看,作者也確實反映了田野調查並不如想像中美好,除了文化衝擊外,還要忍受遠離物質生活的不便。

說到文化衝擊,應該是本書最值得一讀的地方,提醒我們不應以自身文化角度,去評價在另一個文化框架裡生活的人。如:在多瓦悠人的觀念裡性愛是分離的,若有一個女人為一個男人的死哀弔,他們反而會認為那兩個人並沒有性關係。

或者我們不免幻想,許多與大自然相依相存的民族,會敬重自然、更懂得利用自然資源,讓民族與自然生生不息。但作者看到的卻是他們毫無猶豫地運用電擊,對所有溪裡的魚無差別屠殺。

在與多瓦悠人辛苦生活了 18 個月後,作者終於要帶著自己也看不懂、當下不懂其文化邏輯的筆記,返回倫敦。在倫敦等待他的是另一波文化衝擊。

在異鄉奮鬥 18 個月,為求生存,許多在當地學習到的行為早已內化。他會開始收集瓶瓶罐罐,因為那在多瓦悠蘭是十分珍貴的物資;面對不合理的要求,他會在大庭廣眾之下,大聲尖叫,因為那是非洲人表達不滿的方式。

這樣回歸物質世界的副作用,也許是他曾真心誠意與多瓦悠人生存在一起的證明吧。

天真的人類學家之重返多瓦悠蘭

為了採集多瓦悠人所有文化觀的中心──男性割禮,回到倫敦 6 個月後,作者又重返了多瓦悠蘭。從本書的行文可以明確感受到,作者對於在喀麥隆、多瓦悠蘭的生活已駕輕就熟,抱怨明顯減少許多,且充滿了濃濃的懷念情感。

深入了解一個民族、與他們日夜生活在一起,不喜歡上他們,大概是很困難的一件事情吧。比起第一本書的戲謔角度,本書的行文溫柔許多。

第二部的內容十分短,也是在描繪作者在多瓦悠蘭的生活,以及在想改變當地人生活的政府官員、想改變當地信仰的教會、新來的人類學家間斡旋、發冷汗的過程。雖然從多瓦悠人那取得情報,還是要耗盡心思(以及金錢),那已不是作者最主要的困擾了。

比較可惜的是,因小米收成不佳等種種因素,多瓦悠人最終沒有舉行停辦多年的割禮,讓作者此行的主要目的落空、留下遺憾。

結:田野中的人類學家生活

若想在沒有人類學相關背景的情況下,知道人類學家到偏遠的地方進行田野調查到底在做什麼,讀這兩本書大概會十分滿足。書內筆調輕鬆,十分適合想放鬆時讀讀。

且書內的書寫十分誠實,將中間所遭遇的慘狀毫無猶豫地記錄下來。甚至直言了,田野調查的大部分時間,人類學家完全不知道自己在做什麼,只是得到什麼東西就記錄下來。所有有系統的整理,或是對某個行為的文化詮釋,都是在結束後靈光一閃才發現的。然後就要再回田野現場補足缺失的材料。

總而言之,這一套書讓你打破原有田野幻想的同時,對那種顛沛流離、時而爆笑不斷要自己修假牙的生活,又產生了新的幻想。

(最後在文末小小抱怨一下,小泥屋筆記的部分,有些專有名詞沒有統一,如:祈雨巫師、祈雨酋長、卡潘老人,有時讀起來是同一個人、有時又不是。多瓦悠及多瓦悠蘭,會讓讀者搞混,「蘭」根據書內附的原文推測應該是「land」的音譯,因此譯者有時沒翻出來、有時有... ...。Père 應該是神父的意思,而不是姓氏。)