也許這種真心話早已聽人說遍,但新海誠的作品對我個人來說已有無法割捨的情懷,在這加上新作《鈴芽之旅》,被稱「災難三部曲」的作品之前,早已留下我許多情感的愁悵。對於「時間」「距離」主題的描寫,以及情感細膩的表達,他只需要幾個畫面,幾個分鏡,利用景物與人的鏡頭,就能道盡內心的一切,而那,幾乎又都是惋惜的部分。就像他優秀的作品本身,除了能言說的主題,難以道出起承轉合,或明顯的安排建構,能感受到就是滿滿的「感受」。那刻意留下體會空間的延宕,是更顯對於作品「結束」時的寂寞。但這些元素的難以統整,也使人不容易親近。

而現今聽聞新海誠的名字,仍會讓人聯想到畫面細緻,美的窒息的動畫電影。但做起今昔對比,絕對能發現許多揚棄。簡潔來說,是從被感受的故事中,轉為被理解的故事。對於新海誠講好故事個功力,最能體現的就是票房與討論度的相互成長。如同我只是像我過去討論作品那般,純粹抒發對作品的感受,不必加以分析再從中舉證,討論最多能停止於感受的不同,因為若沒有對這種想法的共鳴,沒辦法被理解。或者用另一種說法,這叫做是否能接受到「電波」。而被理解,就必須建構語言脈絡,得找出文本證據,這就不免產生歧異,而且問題只會越滾越大,不過這也導致心得與評論討論的擴張。

而一個被說好的故事就是能達到這種效果,因為能夠被理解,才能加以體會獲得共感或反對的回響。無論是誰的心得,這種效果都是我樂見的,這表示有更多的想法試圖解釋這個「中心」,使作品更加完整,所以像一個「要被理解的故事」就是最好的媒介,但這也意味著自我理念對外的挑戰。

所以,雖說開頭有一番懷念且遺憾的味道,但這並不是在說我現在的新海誠有太嚴厲的批評意見,只是在整理一些比較感受的紀錄,試圖將它化為能被理解的文字。而說了那麼多,其實也是自己想帶著這種挑戰的心,分享一下我對這部新作的心得。

--

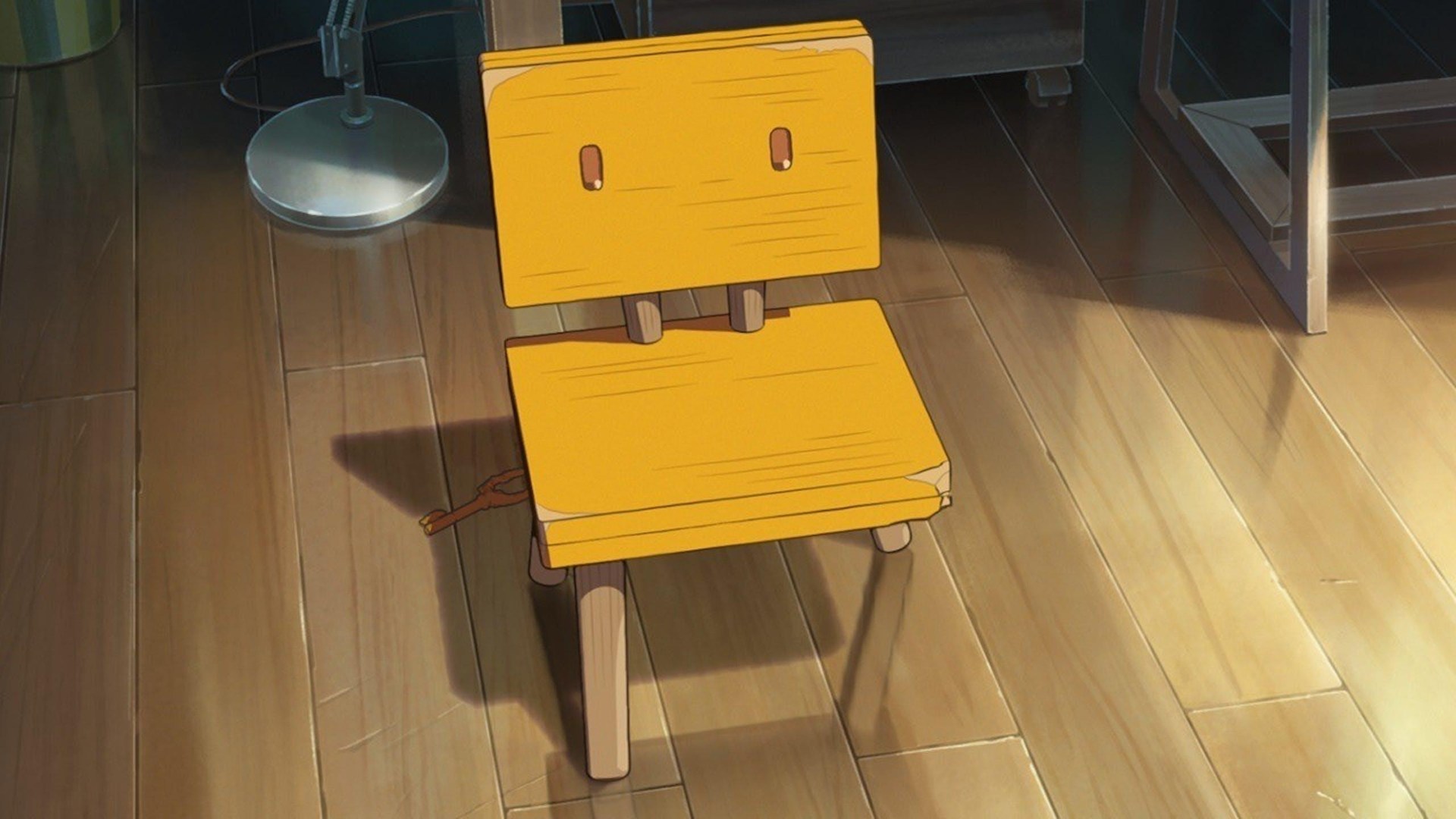

新海誠的「災難三部曲」,以不同的故事脈絡貫穿一個主題,實在令我敬佩,除了能見的努力與回饋,這樣串聯起來,也讓人更加關注新海誠的關懷。面對於突如其來不可抗的災難,我們能夠如何面對?在那之後該如何前行?新海誠在《鈴芽之旅》直接發起了挑戰,這對他本人肯定也是戰戰兢兢,將現實的災難放入作品中,試圖給出自己答案,相信在心理方面至少比起前兩部「虛構災難」來的有壓力,得直面對於事件的討論與批評。而新海誠給出的答案,將在「地震」符號的價值上,使作品得以成為往後新的符號象徵,雖然帶出一個「未來充滿希望」的結局,未必是全然令人滿意的,但在試圖改變自然災害的創傷印記上,這是能被肯定的。且當中許多細節都能夠不斷反覆討論與咀嚼,毫無疑問的這將成為未來討論起來,日本無法跳過的震災作品,甚至在此關懷和涵義之上,他還不失作為娛樂的樂趣。畢竟應該是很難再看到一張椅子在大街上慌慌張張追逐貓咪的動作場面了。

除了前段說明的劇情結構的改變,在主角個性與過去偏愛的差異,也能看出作品的企圖心。鈴芽是一名行動派的少女,在行動上毫不畏懼。相較於新海城的其他主角,少了些許在猶豫與矛盾中的內心掙扎,更多的是讓人期待的冒險與危機。跟隨鈴芽的行動力展開的世界觀,也因此像是在一同經歷,而不是被單純的被描述出來。也讓人更貼近作品中的人事物,就連途中只有短暫相遇的角色,在鈴芽與他們相互關照以及鈴芽隱藏動機的距離感中,也感受到相當份量的「人的連繫」。而一同冒險的斷腳椅子的象徵,和鈴芽過去創傷故事的對應關係,也讓人好奇這段旅程最終對鈴芽的個人影響。

而在作品內容,圍繞著滿載記憶的場域形成被封印的「蚯蚓」,也從鈴芽個人的意識問題提升至群體的共同想像,一個屬於全體歷史性的遺憾,更甚至是現實留下的創傷。當中象徵天災的「蚯蚓」更不是什麼邪惡的形象,而是屬於我們無法預測掌握的。而從鈴芽經過的蚯蚓危機地區,都有過一段地震災害歷史來看,這充分點出作品對其的關懷,以及結果待給出答案的迷茫及反思。

以下就將以鈴芽旅途中的遭遇,與當中的象徵意義說明,作品如何從解決鈴芽的個人創傷,進一步在天災創傷上,給予改變符號的答案。因為是專注於我個人對這些資訊的感受與理解,所以不會完整敘述劇情細節,另外我也想表明,我的想法只是理解這部作品的一個途徑,以及一個側面罷了。

──

由個人創傷提升至群體創傷的作品價值

電影從一個夢境的甦醒開始說起,而要談鈴芽,是離不開這個夢境開場的,首先蝴蝶飛過讓我們分隔了兩個世界,也讓我們進入到作品的世界。而這也讓人在跟隨鈴芽不斷向前之餘,仍有被什麼絆住的疙瘩,我得說這是相當巧妙的安排。要說鈴芽行動力的歸因,絕對不只是因為生性,而是這經歷所建構起的信念。母親的死亡,使他對於死亡的感受相當靠近,他早已明白死亡在向他逼近,而那大多數是機運問題,就和他的母親一樣。對於死亡的意識性,我們無法透過他人的死亡來體驗死亡本身,那是屬己的可能性,只能由我自己承擔,就如同我們就算是希望,也無法代替他人死去。一旦意識自己的死亡,在這有限之內,我們必將為了「做點什麼」而行動起來。就像鈴芽不只一次表明,自己並不畏懼死亡,因為她明白自己歸屬於時間,一個屬於自己的時間場域,試圖明瞭過去與籌劃未來,且必定是向著死亡而去,這就是在鈴芽身上表現的時間性,也是他能不斷行動的原因。

這樣的時間性在電影中的「常世」被具現,那是一個不被客觀時間限制,時間的匯集之地,一個隨著個人而變化的地方。就像在我們人內在的時間,記憶與預期一般,在夢境裡,這都參揉在了一起。而回憶正是一種再現方式,使已經不存在的事物,在現在再次存在。或者說,過去有時並不是真的過去了,反而是不斷的在當下重複。在夢裡的場景,也在「常世」中被看見,那張「斷腳的椅子」,是屬於這份記憶的象徵符號,有它伴隨,這勾起創傷的回憶便會不斷重現。鈴芽這個人創傷的理路,也藉由旅程中出現「蚯蚓」的地點,讓這種遺憾創傷在我們的理解上被提升至群體的。若說這殘缺的椅子,是鈴芽個人創傷的符號,那麼「蚯蚓」,就是人們對於地震災害的具像。(而在日本的傳說裡,也真有神道想像在表現這樣集體無意識的投射:大鯰(おおなまず))

這也是為什麼我想說,作品能從個人創傷問題展開至群體問題的原因,當中使用的不同的象徵來表示這種不同層面的想像,從作品中我們投射鈴芽的創傷,至於現實當中我們直面地震的創傷。公路旅程中的廢棄地,同樣是那些被丟棄的,揭示了群體在災害之外的內在時間性與歷史性。後門會出現在的地點,是人們充滿回憶,卻已經荒廢的地方,已經無法再次體驗的地方。而當要將門關上時,得想像曾在該處生活的人們,體會在此地的「曾經」,在現在重現那些過去,使群體內涵的時間性被表露出來。雖然未來的籌畫對這個曾經而言已經來到,但在故事之中,鈴芽所遇見的當地居民,仍對這樣的舊地,存放著一份重要回憶。「蚯蚓」的出現,雖是提點荒地的遺憾,但同時是對這回憶的摧毀,所以除了避免地震,也像在展示這份回憶的重要性,進而將「蚯蚓」鎖上。積極想像回顧這已逝去的歷史,是隸屬於時間中必要的經歷,畢竟任何籌畫期待和改變不可能「無中生有」,也不可能規避已發生影響我們的事實,更不可能將它摧毀。只能是正視它,為現行的自己選擇一條從過去而生的道路,是所謂的歷史性。

地震災害這種巨大傷害,關門師的工作,就只是做到暫時不讓地震發生,無法全然的控制住讓他完全不發生,具歷史來看,也有在地震之後才加以封印起的事實。而關門師,更無法改變這些以曾經發生過的遺憾,實際上我們有無法完全透過他人來解決這些遺憾。而故事透過鈴芽的個人創傷的改變,試圖改變我們從地震被啟動的符號,將這傷害的撫慰和前進的可能性,以一種不必摧毀的形式表現了出來。

──

鈴芽創傷的符號改變

前面提及缺失的椅子是鈴芽的創傷符號,她在地震海嘯之後失去那張和母親有深刻回憶的椅子,從母親那拿回時的缺失,像在不斷提醒失去母親的傷痛。而這樣的創傷,或許難以在有更多正面意義的「行動」中被窺見。不過,看似是在向某處前進的行動,也正是在逃離某處。逃離,總是我們從某個不難受中逃離,離開不願陷入其中,或是停留的地方。要說起來,除了前期難以觀察到可能情愛動機還有鈴芽確實是過分善良外,害草太變成椅子的「責任」,的確讓她找到一個能夠逃離的機會。她可以暫時不去面對現在的生活,而這也可能是我們在青少年時期的共同想像。

鈴芽面對的是她的家庭,從之後的發展能看出來,鈴芽對這十幾年來的平淡生活,卻有相當程度自責的疙瘩。這些是阿姨許多的壓抑和犧牲換來的,她難以接受這不求回報的關愛,也就進一步否定了這段時光。這裡的鈴芽雖然能夠抉擇自己對未來的籌畫,卻是以一種想逃離歷史性的方式被理解,而非一種接納過去的前進,這無論對我們還是她來說,都是一種試圖「無中生有」的過程,一方面我們無法理解他的痛處,另一方面這樣的生活只被視為一種「替代品」,而且是被賦予的,所以不但創傷仍然被留下,還留下新的傷痕。

椅子是創傷的啟動,而草太成為要石,這樣再一次的失去,迫使鈴芽得面對過去的創傷,同時,這也是她行動的停損處,因為無法再次逃避。當中更有尋求草太爺爺的幫助橋段,爺爺的狀態,更強調了這是鈴芽得自己面對的課題,她得從她的過去啟動起來。表現現在行動原因的草太鞋子,芹澤的車滿載她的現在,漸漸開向過去,她要回到自己的家鄉,直面她創傷的紀錄。在回顧過去的旅程中,作品在這也慢了下來。除了昭和音樂不斷在提醒「回憶」這點,還有面相過去,不得不面對的就是和阿姨的疙瘩。這也才有機會聽到阿姨的心聲,並進一步修復。在明白雙方真正的想法後,才能夠相互諒解,而不是像過去那樣為了和諧,而規避雙方關係中重要的事。這也顯示鈴芽在逃避的旅程中反而踏上了自己的歷史。

看到鈴芽翻開兒時的日記本,那年的3月11日被塗黑一片,具體顯現了自己逃避過去的創傷,這才讓他清楚的想起來。按現實經驗來說,過去已經不能在改變什麼,回憶卻讓我們得以用不同的方式來理解它,這種時序的延宕性,使回憶的過程可以喚醒的遺忘的自我。而若不曾有這樣逃避的想法,就不會遇見這旅途中的溫暖;沒有過去自己意外的境遇,不會有和阿姨的共同生活;沒有過去的疙瘩掙扎,不會有現在和家人共享的美好。回顧這些過去的命運與抉擇,她在此一併接納,承接起這樣的過去,確實影響著自己。

得以有現在的行動,是歷史性的顯現。自己現在能夠給予他人拯救,能夠去愛。是因為有了過去的痛處,讓他得以體會失去的痛苦,得以想像他人的遺憾,能夠看見常世,能夠進入後門,原先逃避的十幾年的生活拯救反而了自己。這在作品裡也表現在常世時序匯集之中,鈴芽這才發現,將椅子交給小鈴芽的是未來的自己。原來是未來的自己,撫慰了過去絕望的自己,那不是永別的象徵,而成了希望的象徵,因為現在的自己證成了未來得以存在,是可以被想像的。這樣椅子符號的改變,在她日後看見這張椅子,不會像過去再啟動創傷記憶。而是啟動新的回憶,這一段,與草太追逐大臣的冒險旅程中,帶給自己的情熱與溫暖。

這就可以理解新海誠能夠給出「未來會更美好」答案的理由,因為他認為我們只要努力活下去,未來這些痕跡,就連傷害都能夠拯救自己,這也在最磅礡華麗的場面中,直接在臺詞裡被說出來。這是他試圖重新書寫的地震符號,讓那些因「地震」符號而痛苦的靈魂,因為這部電影有機會重啟自己的創傷,看見這種可能性,並重新書寫內心的「地震」符號內容。讓那些因地震的傷害,在回憶中重寫成電影給出的美好,並展望一段可被想像的未來。這是我大力肯定的作品理念,不過同時我也認為,為了達成這初衷,這理念傳達的過程,在我這有些微的美中不足。

──────────────────────────────────

在我所認為的電影意圖,可以看見新海誠試圖引起觀眾的共情迴響,以及對於災害關懷試圖給出的撫慰。這部電影對我來說最為價值之處,就在於這樣的基本關懷。在作品中,在解釋上,統整了這些集體創傷,被化為能看見的治癒與開解的可能性。但這種對應現實力量的意喻傳遞,讓作品多了一道直接理解的門檻。

這也是我在首節所說新海誠的揚棄所造成,故事的引導趨向,讓角色已經不是作品裡的重要理解人物,而是要去理解劇情。在故事中「大臣」起初的舉動,也讓我被引導至要去推斷某個謎團上,以為大臣的動機是故事的主軸,後來發現根本沒有這個關鍵存在(後來想想大臣可能也是某個指向的象徵)。推動設定和加以解釋的時間,這樣的節奏固然在作品中表現的有趣,但似乎讓人有來不及反應的感覺。對於角色的投射較為薄弱,要事無法先行有對這傷害所體會,就較難意識到要被傳達的主軸。當然這不是指大家都得要有震災戶的傷害經驗,又或是道德要求在看見地震災害場新聞時要抱有同情心。而是在於沒能太深入描繪鈴芽這段過去的傷害,除了椅子的象徵與護理師的書本,最能體會這傷害影響的日常生活,那些在生活中被觸動的細膩傷痛,我們並沒辦法窺視。這對我來說,也容易讓人以為鈴芽最後只是進入「新的遺忘」,而不是真正的接納歷史。對於草太更是如此,我們對於他的故事沒辦法有太多直接的體會,從由爺爺照顧長大來看,只能大概推斷他也是從震災中失去父母的災戶,就因為如此才和鈴芽有如此命運般的牽連,又或也因為如此,才能夠對那個傷痛感同身受,如此奮不顧身的關門。不過,我們並沒有他的親口證實,或是更進一步的描述。也讓這個羈絆變得較為不強烈,這樣的關係,有點難以說服人那得以犧牲性命的必要性。最後得說,這是我個人喜好問題,我希望作品要是真的在試圖描述傷害的轉變,那麼就應該把傷害給放大,或是說,在這方面,我個人喜歡「煽情」一些。但作品的主要論述也不是因此就沒了價值,就像本篇所說的,如果傳達到,那將會有很優秀的效果。

像我大概就是沒能被很好傳達到的觀眾,對於「未來能夠更好」的主要觀念,以及當中「完美」的演示(這大概是為什麼得把鈴芽日常生活和草太的故事藏起來)。這在故事敘事中確實非常有說服力,但在這樣的描述中,我沒辦法完全寫入自己的傷害經歷中(投射或想像中)。對我而言,要是沒能有很好的投射角色,這種方式嚴重的像在叫憂鬱的人:「別那麼憂鬱,未來會更『好』」。我明白新海誠的關懷與惆悵,更能從電影中的背景設定和動作場面感受到他的用心,各種聰明手段也讓「有趣」不間斷,在訪談中他更表達了自己對作品的擔心與掙扎。但這樣的答案,確實不夠溫柔,也還不足以完美傳達作品中的那份高貴價值:「我們都想繼續活下去」。新海誠的這個「因為」,確實不夠,而這,也更讓我期待他未來繼續製作相關主題的作品。

──

由個人創傷提升至群體創傷的作品價值

電影從一個夢境的甦醒開始說起,而要談鈴芽,是離不開這個夢境開場的,首先蝴蝶飛過讓我們分隔了兩個世界,也讓我們進入到作品的世界。而這也讓人在跟隨鈴芽不斷向前之餘,仍有被什麼絆住的疙瘩,我得說這是相當巧妙的安排。要說鈴芽行動力的歸因,絕對不只是因為生性,而是這經歷所建構起的信念。母親的死亡,使他對於死亡的感受相當靠近,他早已明白死亡在向他逼近,而那大多數是機運問題,就和他的母親一樣。對於死亡的意識性,我們無法透過他人的死亡來體驗死亡本身,那是屬己的可能性,只能由我自己承擔,就如同我們就算是希望,也無法代替他人死去。一旦意識自己的死亡,在這有限之內,我們必將為了「做點什麼」而行動起來。就像鈴芽不只一次表明,自己並不畏懼死亡,因為她明白自己歸屬於時間,一個屬於自己的時間場域,試圖明瞭過去與籌劃未來,且必定是向著死亡而去,這就是在鈴芽身上表現的時間性,也是他能不斷行動的原因。

這樣的時間性在電影中的「常世」被具現,那是一個不被客觀時間限制,時間的匯集之地,一個隨著個人而變化的地方。就像在我們人內在的時間,記憶與預期一般,在夢境裡,這都參揉在了一起。而回憶正是一種再現方式,使已經不存在的事物,在現在再次存在。或者說,過去有時並不是真的過去了,反而是不斷的在當下重複。在夢裡的場景,也在「常世」中被看見,那張「斷腳的椅子」,是屬於這份記憶的象徵符號,有它伴隨,這勾起創傷的回憶便會不斷重現。鈴芽這個人創傷的理路,也藉由旅程中出現「蚯蚓」的地點,讓這種遺憾創傷在我們的理解上被提升至群體的。若說這殘缺的椅子,是鈴芽個人創傷的符號,那麼「蚯蚓」,就是人們對於地震災害的具像。(而在日本的傳說裡,也真有神道想像在表現這樣集體無意識的投射:大鯰(おおなまず))

這也是為什麼我想說,作品能從個人創傷問題展開至群體問題的原因,當中使用的不同的象徵來表示這種不同層面的想像,從作品中我們投射鈴芽的創傷,至於現實當中我們直面地震的創傷。公路旅程中的廢棄地,同樣是那些被丟棄的,揭示了群體在災害之外的內在時間性與歷史性。後門會出現在的地點,是人們充滿回憶,卻已經荒廢的地方,已經無法再次體驗的地方。而當要將門關上時,得想像曾在該處生活的人們,體會在此地的「曾經」,在現在重現那些過去,使群體內涵的時間性被表露出來。雖然未來的籌畫對這個曾經而言已經來到,但在故事之中,鈴芽所遇見的當地居民,仍對這樣的舊地,存放著一份重要回憶。「蚯蚓」的出現,雖是提點荒地的遺憾,但同時是對這回憶的摧毀,所以除了避免地震,也像在展示這份回憶的重要性,進而將「蚯蚓」鎖上。積極想像回顧這已逝去的歷史,是隸屬於時間中必要的經歷,畢竟任何籌畫期待和改變不可能「無中生有」,也不可能規避已發生影響我們的事實,更不可能將它摧毀。只能是正視它,為現行的自己選擇一條從過去而生的道路,是所謂的歷史性。

地震災害這種巨大傷害,關門師的工作,就只是做到暫時不讓地震發生,無法全然的控制住讓他完全不發生,具歷史來看,也有在地震之後才加以封印起的事實。而關門師,更無法改變這些以曾經發生過的遺憾,實際上我們有無法完全透過他人來解決這些遺憾。而故事透過鈴芽的個人創傷的改變,試圖改變我們從地震被啟動的符號,將這傷害的撫慰和前進的可能性,以一種不必摧毀的形式表現了出來。

──

鈴芽創傷的符號改變

前面提及缺失的椅子是鈴芽的創傷符號,她在地震海嘯之後失去那張和母親有深刻回憶的椅子,從母親那拿回時的缺失,像在不斷提醒失去母親的傷痛。而這樣的創傷,或許難以在有更多正面意義的「行動」中被窺見。不過,看似是在向某處前進的行動,也正是在逃離某處。逃離,總是我們從某個不難受中逃離,離開不願陷入其中,或是停留的地方。要說起來,除了前期難以觀察到可能情愛動機還有鈴芽確實是過分善良外,害草太變成椅子的「責任」,的確讓她找到一個能夠逃離的機會。她可以暫時不去面對現在的生活,而這也可能是我們在青少年時期的共同想像。

鈴芽面對的是她的家庭,從之後的發展能看出來,鈴芽對這十幾年來的平淡生活,卻有相當程度自責的疙瘩。這些是阿姨許多的壓抑和犧牲換來的,她難以接受這不求回報的關愛,也就進一步否定了這段時光。這裡的鈴芽雖然能夠抉擇自己對未來的籌畫,卻是以一種想逃離歷史性的方式被理解,而非一種接納過去的前進,這無論對我們還是她來說,都是一種試圖「無中生有」的過程,一方面我們無法理解他的痛處,另一方面這樣的生活只被視為一種「替代品」,而且是被賦予的,所以不但創傷仍然被留下,還留下新的傷痕。

椅子是創傷的啟動,而草太成為要石,這樣再一次的失去,迫使鈴芽得面對過去的創傷,同時,這也是她行動的停損處,因為無法再次逃避。當中更有尋求草太爺爺的幫助橋段,爺爺的狀態,更強調了這是鈴芽得自己面對的課題,她得從她的過去啟動起來。表現現在行動原因的草太鞋子,芹澤的車滿載她的現在,漸漸開向過去,她要回到自己的家鄉,直面她創傷的紀錄。在回顧過去的旅程中,作品在這也慢了下來。除了昭和音樂不斷在提醒「回憶」這點,還有面相過去,不得不面對的就是和阿姨的疙瘩。這也才有機會聽到阿姨的心聲,並進一步修復。在明白雙方真正的想法後,才能夠相互諒解,而不是像過去那樣為了和諧,而規避雙方關係中重要的事。這也顯示鈴芽在逃避的旅程中反而踏上了自己的歷史。

看到鈴芽翻開兒時的日記本,那年的3月11日被塗黑一片,具體顯現了自己逃避過去的創傷,這才讓他清楚的想起來。按現實經驗來說,過去已經不能在改變什麼,回憶卻讓我們得以用不同的方式來理解它,這種時序的延宕性,使回憶的過程可以喚醒的遺忘的自我。而若不曾有這樣逃避的想法,就不會遇見這旅途中的溫暖;沒有過去自己意外的境遇,不會有和阿姨的共同生活;沒有過去的疙瘩掙扎,不會有現在和家人共享的美好。回顧這些過去的命運與抉擇,她在此一併接納,承接起這樣的過去,確實影響著自己。

得以有現在的行動,是歷史性的顯現。自己現在能夠給予他人拯救,能夠去愛。是因為有了過去的痛處,讓他得以體會失去的痛苦,得以想像他人的遺憾,能夠看見常世,能夠進入後門,原先逃避的十幾年的生活拯救反而了自己。這在作品裡也表現在常世時序匯集之中,鈴芽這才發現,將椅子交給小鈴芽的是未來的自己。原來是未來的自己,撫慰了過去絕望的自己,那不是永別的象徵,而成了希望的象徵,因為現在的自己證成了未來得以存在,是可以被想像的。這樣椅子符號的改變,在她日後看見這張椅子,不會像過去再啟動創傷記憶。而是啟動新的回憶,這一段,與草太追逐大臣的冒險旅程中,帶給自己的情熱與溫暖。

這就可以理解新海誠能夠給出「未來會更美好」答案的理由,因為他認為我們只要努力活下去,未來這些痕跡,就連傷害都能夠拯救自己,這也在最磅礡華麗的場面中,直接在臺詞裡被說出來。這是他試圖重新書寫的地震符號,讓那些因「地震」符號而痛苦的靈魂,因為這部電影有機會重啟自己的創傷,看見這種可能性,並重新書寫內心的「地震」符號內容。讓那些因地震的傷害,在回憶中重寫成電影給出的美好,並展望一段可被想像的未來。這是我大力肯定的作品理念,不過同時我也認為,為了達成這初衷,這理念傳達的過程,在我這有些微的美中不足。

──────────────────────────────────

在我所認為的電影意圖,可以看見新海誠試圖引起觀眾的共情迴響,以及對於災害關懷試圖給出的撫慰。這部電影對我來說最為價值之處,就在於這樣的基本關懷。在作品中,在解釋上,統整了這些集體創傷,被化為能看見的治癒與開解的可能性。但這種對應現實力量的意喻傳遞,讓作品多了一道直接理解的門檻。

這也是我在首節所說新海誠的揚棄所造成,故事的引導趨向,讓角色已經不是作品裡的重要理解人物,而是要去理解劇情。在故事中「大臣」起初的舉動,也讓我被引導至要去推斷某個謎團上,以為大臣的動機是故事的主軸,後來發現根本沒有這個關鍵存在(後來想想大臣可能也是某個指向的象徵)。推動設定和加以解釋的時間,這樣的節奏固然在作品中表現的有趣,但似乎讓人有來不及反應的感覺。對於角色的投射較為薄弱,要事無法先行有對這傷害所體會,就較難意識到要被傳達的主軸。當然這不是指大家都得要有震災戶的傷害經驗,又或是道德要求在看見地震災害場新聞時要抱有同情心。而是在於沒能太深入描繪鈴芽這段過去的傷害,除了椅子的象徵與護理師的書本,最能體會這傷害影響的日常生活,那些在生活中被觸動的細膩傷痛,我們並沒辦法窺視。這對我來說,也容易讓人以為鈴芽最後只是進入「新的遺忘」,而不是真正的接納歷史。對於草太更是如此,我們對於他的故事沒辦法有太多直接的體會,從由爺爺照顧長大來看,只能大概推斷他也是從震災中失去父母的災戶,就因為如此才和鈴芽有如此命運般的牽連,又或也因為如此,才能夠對那個傷痛感同身受,如此奮不顧身的關門。不過,我們並沒有他的親口證實,或是更進一步的描述。也讓這個羈絆變得較為不強烈,這樣的關係,有點難以說服人那得以犧牲性命的必要性。最後得說,這是我個人喜好問題,我希望作品要是真的在試圖描述傷害的轉變,那麼就應該把傷害給放大,或是說,在這方面,我個人喜歡「煽情」一些。但作品的主要論述也不是因此就沒了價值,就像本篇所說的,如果傳達到,那將會有很優秀的效果。

像我大概就是沒能被很好傳達到的觀眾,對於「未來能夠更好」的主要觀念,以及當中「完美」的演示(這大概是為什麼得把鈴芽日常生活和草太的故事藏起來)。這在故事敘事中確實非常有說服力,但在這樣的描述中,我沒辦法完全寫入自己的傷害經歷中(投射或想像中)。對我而言,要是沒能有很好的投射角色,這種方式嚴重的像在叫憂鬱的人:「別那麼憂鬱,未來會更『好』」。我明白新海誠的關懷與惆悵,更能從電影中的背景設定和動作場面感受到他的用心,各種聰明手段也讓「有趣」不間斷,在訪談中他更表達了自己對作品的擔心與掙扎。但這樣的答案,確實不夠溫柔,也還不足以完美傳達作品中的那份高貴價值:「我們都想繼續活下去」。新海誠的這個「因為」,確實不夠,而這,也更讓我期待他未來繼續製作相關主題的作品。