影片討論到關於中國用語的一些看法

大意是說:今天北韓封堵南韓流行文化,就代表北韓在文化發展上已經輸給南韓

如果臺灣也做一樣的事,也代表臺灣目前在文化上是輸給中國

我畫圖時常放著YT聽,對「中國用語」算是略有涉略

像「哎真香」

![]()

在過去對應的是「我本想這麼大聲斥責他,但錢實在是太多了」(出自日本動漫刃牙)在中國又演變成「本斥但大」,玩的都是一種前後顛倒的反差感

![]()

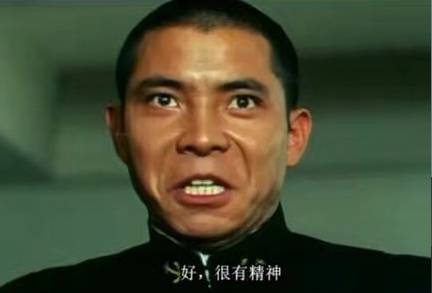

至於這個「好!很有精神!」的梗出自日本昭和時代電影「啊!海軍」,因為中國配音比原日文配音更有張力,在B站成為玩梗素材,類似的有「精神小夥/伙」「打雞血」。語境類似臺灣的「熱血」(出自機器人大戰),「很燃」 (應該是從萌え->燃え演化而來的)

不過跟臺灣用在「熱血番」「劇情燃到暴」不同,中國的「很有精神」假借日本軍國主義昭和男兒,嘲諷當下中國愛國粉紅興奮劑打過頭的脫序行為

![]() 中國已從文化輸入走向輸出

中國已從文化輸入走向輸出不談中國至今仍強勢的硬實力部份,從niconico全盛期,到B站與YT的崛起,可以發現中國一開始也是被文化輸入的一方(比如「比利海靈頓」「壓力馬斯內」等鬼畜,以及舖天蓋地的動漫梗),到本土文化成長(比如中國本土的「打工是不可能打工的」「閃電五連鞭」),到現在將B站煉成的那套向外海輸出。比如「冷淡熊」就是一例。抖音短影音只是錦上添花地強化了此一優勢

中國用語如同B站梗難以切分現在新聞常報導的「中國用語」有一部份是外省人從大陸帶來,但隨時間被人淡忘,而中國一直在用的。另一種是中國本土自己創造的新詞(比如「物質基礎決定上層建築」是49年後共黨教育下的特有用語,臺灣沒什麼人講,而且共黨教育源於蘇聯源於德國人馬克思,更不是中國本土文化)

而最常起爭議的是輸入後再輸出的,比如冷淡熊引用「七龍珠」「海賊」「火影」「三國」「西遊」,揉和了日式動漫梗和中國時勢新聞,引用了日本東映三國志跟三國無雙,也引用了中國自己畫的三國志動畫,真人拍攝的三國影集等等,等於中國日本元素全混在一起了,怎麼區分

最近臺灣熱門的「曹氏宗親會」就是從冷淡熊起頭的曹賊人妻風潮,算是中國梗文化向海外輸出的經典案例,但是圖片是日本東映版的曹賊。

![]()

不負責任則是採用橫山光輝三國志搭配臺灣時勢,其它頻道也講過很多過去在臺灣播過的美國影集,也是勾起回憶跟玩梗的一把好手

臺灣對中國的逆向輸出比如「杰哥不要」「眼睛業障重」「用愛發電」也是B站玩梗常客,個人觀察最流行的還是「杰哥不要」

非中文圈無法感受到中國文化的強勢輸出雖然中國常雇用,或是有志願替對岸講好中國故事的洋五毛,但表現程度遠不如李子柒(已經bye了),甚至連冷淡熊或馬保國在華文圈的影響力都做不到。但如果是中文使用者,可以很直接感受到「中華大地無奇不有」所提供的情緒價值。除非臺灣放棄中文學臺羅,或像新馬進一步英文化,否則很難避免

隨時代淘汰的中國用語現在逐漸消風「牛逼」「扎心了 老鐵 」「衝動是魔鬼」「親」,類似2000年時火星文滿天飛,家長教師擔心的國文程度倒退問題,現在過去20年,顯然沒有他們當初說得那麼嚴重(觀察網紅文案就能大致瞭解現在這一代的語文程度,坦白說花錢請來的文案絕不是隨便寫寫就能拿稿費的),所以同樣道理我並不認為中國用語有某些人說的嚴重

臺灣過往經驗無法應付網路時代變化談到臺灣文化不外乎沉湎於鄧麗君或是流星花園,周杰倫時代等等。在我來看臺灣之所以興起是因為中共改開前的瞎折騰,給了港澳臺主導全球華語市場的機會,這個窗口期隨著中國崛起後就難再複製了

從綜藝轉向網紅的臺灣文化在臺灣藝人紛紛西進後,臺灣一段時間進入了文化空窗期,隨著YT興起開啟了網紅產業鏈,以前的明星八卦也逐漸變成網紅八卦。網紅的多角化經營好處就是蹭熱度,比去唱歌演戲更快「搏出位」,壞處就是過氣時消風迅速

韓流,李安,黃明志韓國偶像團體崛起很清楚明白,韓語只有8000萬人使用,要突圍只能打國際盃。反過來說,如果臺灣堅持華語為主的文藝工作,就必然面對中國市場的抉則(即便中國消費力衰退,但只要有2-3億人也夠了,換跑道賺美金歐元並不容易)

一般常說的臺灣之光李安,其實,我一直不認為李安代表臺灣,是現在的臺灣去蹭他。甚至我認為李安拍的電影,其實臺灣人自己並不太看(意境太高完全GET不到),要走這個路線的門檻十分高

黃明志雖然使用華語創作,但演繹風格與兩岸三地的華人迵異,個人特色明顯。成功模式值得借鑑。

中國用語,中式笑梗,與統戰話語體系間的鴻溝巨大比起B站梗跟中國用語,其實意識形態的偷渡才是最大危機,這點如果沒有仔細認真觀察確實難防範。

![]()

大家不會擔心什麼兩百斤,或是江南皮革廠之類的文化輸出,但如果左一句盎薩陰謀右一句打倒小日本,那就很危險了

平臺看世界是不是過於偏頗我自己這套nico看世界,B站看世界,YT看世界的方法確實不嚴謹,是因為自己創作需要會去看能逗觀眾笑的梗是什麼。像日式諧音梗,日本藝人梗,是給日語圈以外的讀者樹立一道很高的護城河,如果不是長期沉浸日語的人就看不懂,算是一種文化壁壘,會增加讀者閱讀的負擔

【閒聊】東堂新招梗的出處比如說,前陣子流行的「超派鐵拳」也是一種專屬於臺灣聽得懂,但中國人不懂的流行梗。有些梗可能撐不到1年就消風了,連文化壁壘都談不上。漫畫跟網紅不一樣,人家天天拍片,你畫完連風潮的車尾燈都沒追上。

我自己對梗有一套換算尺標,像臺灣的「杰哥不要」只要中國B站當鬼畜素材不斷引用,梗的壽命就會相當長。就像論文引用次數,只要一直被引用,那權威性跟擴散度就歷久不衰。像「兩百斤」「梁家河」在他下臺前也不會消風。但不要硬用打亂節奏(我承認很多時候我是為玩而玩= =)

做比說更重要我自己想過很多連自己都覺得可笑的暴論,就不獻醜了。很多事還輪不到我來指點江山,先做好自己的創作再說

創作內容

創作內容 「中國用語」突顯部份臺灣人的文化不自信

「中國用語」突顯部份臺灣人的文化不自信