每個時間段都會想,如果我的人生在此刻結束,我會怎麼把自己的故事記錄下來。顯然不會是一部連續劇,太多了,我更喜歡一本零散的故事集,或者攝影集配著一點文字輔助,讓有興趣的人能夠蒐集到。

那如果我在此刻結束,這其中一定會有一篇故事,關於我和朋友在陌生的鄉下與重型器械打交道、互短長。盡管,那不會是我生命終結的原因。

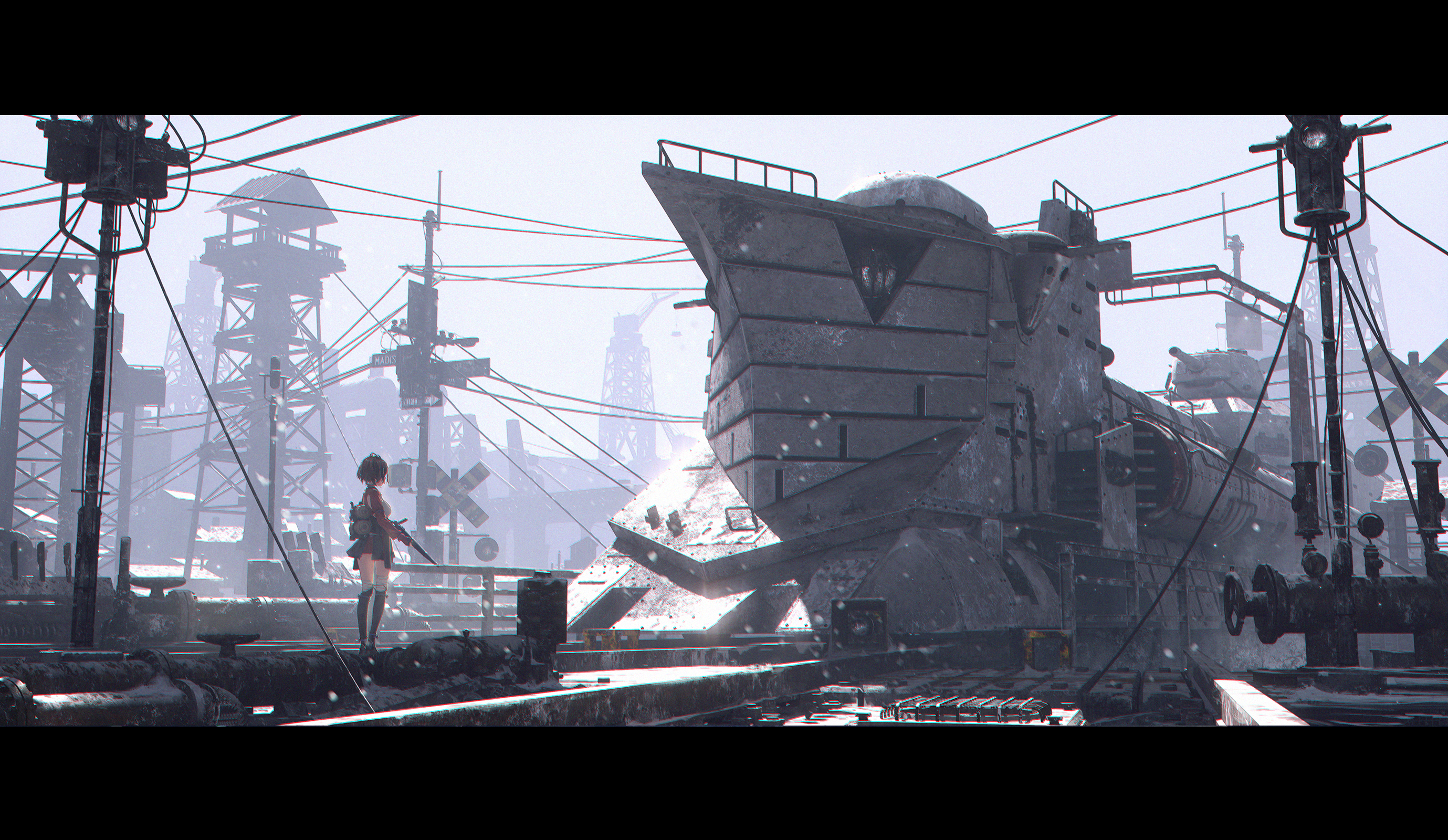

那麼,請在這裡想像一個,撞到了載砂石卡車的煙嵐。

時間回到二十年前,我在老家有一臺金屬的怪手,那個冰冷的觸感帶著一點距離,重量對於小時候的我有點負擔。履帶可以滑動,駕駛艙的門可以開合,手臂的每一節都可以彎曲。

那是我在2023年之前,離怪手最近的時刻。

大二的時候,我在學校的建築團隊裡面,和他們在學校裡面立起了一些建築,後來原本有機會一起練重型機具,但奈何要畢業以及疫情,便也將這些機會落下了。

畢業後,讀半導體碩士的朋友問我:「要不要去學怪手山貓?」我想,他應該不是為了職涯考量。

然後,我們就出現在了桃園的砂石地上,頂著動輒超過三十二度的太陽,提早體驗就業市場的刻苦環境。原本應該空無一物的廣場用幾根架子架起了類似紗網的編織物充當帳篷,並配上紅色的塑膠椅,形成的簡單的教學課堂。近百人努力的在影子中找到合適的空間,聽著教練拿著大聲公喊話,而背後,是約十輛左右的怪手,有大到一兩層樓高的,也有小臺的大概一樓高左右,看起來志氣很多的小乖乖。

教練每一天的早上都會講考試要考的內容,就跟駕訓班一樣,示範一次,然後放大家輪流操作。機具有限,平均大概是七八個人一臺,要是每個人開十分鐘,每次上下車,就得等一個小時。

這一個小時裡面,可以劃手機,可以和別人聊天,了解到底是有哪些人會需要來考這個證照。在裡面最大宗的應該是老手們,只是為了補這個證照才來考試,通常他們早上來玩一玩就會因為太熱太無聊就回去了。

其餘,有中老年要來開創事業第二春,有想要換工作,或者本身就在工地,想要提升一下職業技能的人。這種感覺很像當兵,會遇到各種不常見的朋友,或者說,認識到這個世界的不同樣貌。

甚至,那個地方本身,就是我認知外的臺灣。當然,不是說從來沒去過鄉下,只是在很多時候,我們生活的認知包含議題的討論,世界觀的定義,都不會太常把在那些地方生活的人的際遇考慮進去。

舉例來說,我會想,那裏的人的快樂是甚麼,他們會需要甚麼樣的資訊、娛樂來滿足?他們會想要了解什麼樣的知識,會不會對國家政策感興趣?又,他們的夢想是甚麼?他們所想像的臺灣,甚至世界會是甚麼樣子?

我相信人都有某種內在因,但我總覺得如果擅自假設了別人的世界的樣子(例如說他們不需要常溫超導體、AI),會是一種知識的霸權。但反過來說,這種象牙塔(?)裡面的假設,顯然無益於增進對彼此的理解。

於是我去試著聽,試著接收他們的生活資訊,試著避免用刻板印象把自己用濾鏡隔開。先說,我沒有答案,但確實有一些有趣的事情,例如購買某種交通工具之後去工地一個月可以賺回本金四十萬,但我忘記是哪種機具。或者,各地各種工種的工程團隊多少會有幾個比較有名的人,也會各自成黨。或者,最近又有幾個人因為熱中暑、衰竭送到急診室。

這是社會的一部分,我還不知道這些東西有甚麼意義,但我覺得不應該忘記。

說遠了。

在課程的最後一天,我開著山貓要把土裝進砂石車的時候,一不小心,撞了上去,但因為速度很慢我自己沒感覺。人沒事,車沒事,教練很激動。山貓,鏟土車的俗稱,兩手控制前後,兩腳控制鏟斗,你堆料的好夥伴。

下車後我去問教練發生了什麼事情,一臉誠懇的眼神立刻讓他平靜下來:「你撞到了啦,你有感覺到你的車頭抵到卡車的車輪了嗎?」沒有,我態度很好的跟教練說會改進,並且謝謝。有趣的是,這個教練也是在竹科上班,忘了怎麼會過來兼職。

最後的最後,我去開一趟最大臺的怪手,想像自己在馬路上挖地下管線,在土地上拉出了足寬足深的洞,然後把土填回去。

二十年後,希望當我選總統的時候,和我一起出現在選票上的人們,也是個做過這些酷事情的人。

創作內容

創作內容 【日誌】撞了一臺卡車的事情

【日誌】撞了一臺卡車的事情 小說 (23)

小說 (23)

奇幻系列 (3)

奇幻系列 (3)

千世少女 (12)

千世少女 (12)

對話小說 (8)

對話小說 (8)

微光系列 (13)

微光系列 (13)

人物設定 (4)

人物設定 (4)

飛行 (1)

飛行 (1)

催化 (11)

催化 (11)

心球 (11)

心球 (11)

警鐘 (5)

警鐘 (5)

散文區 (0)

散文區 (0)

電影心得 (57)

電影心得 (57)

遊戲點評 (43)

遊戲點評 (43)

關於吃的 (14)

關於吃的 (14)

想法散文 (90)

想法散文 (90)

讀書心得 (11)

讀書心得 (11)

生活短劇 (124)

生活短劇 (124)

番劇心得 (11)

番劇心得 (11)

巴哈徵稿 (3)

巴哈徵稿 (3)

文青一波 (11)

文青一波 (11)

筆記 (4)

筆記 (4)

遊記 (0)

遊記 (0)

環島2014 (3)

環島2014 (3)

臺東2014 (1)

臺東2014 (1)

其他 (4)

其他 (4)

美國 (4)

美國 (4)

未分類 (14)

未分類 (14)